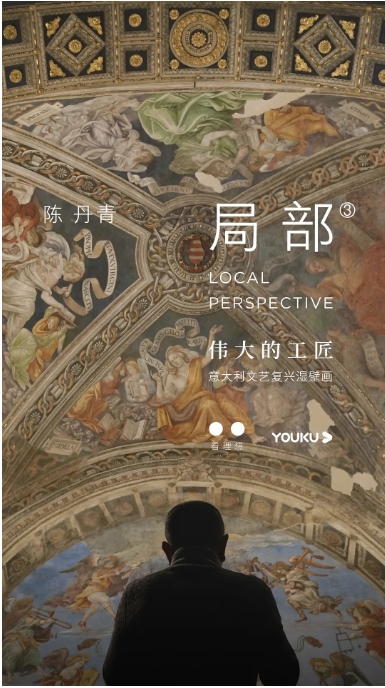

当大多数艺术类节目还在用艰深术语堆砌门槛时,陈丹青主持的《局部》却用蹲下来聊天的姿态,让名画背后的故事变得鲜活可触。这档看似反综艺的脱口秀,三季均保持豆瓣9.6分的惊人成绩,堪称国内文化类节目的清流。

节目独创的显微镜式解读令人耳目一新。在第三季开篇,陈丹青站在北宋画家王希孟的《千里江山图》前,没有急着分析皴法技法,反而指着画卷角落的渔夫说:这个小人儿可能一辈子没走出过五里地,但十八岁的画家让他永远活在了江山里。这种充满人情味的视角,让千年古画突然有了体温。

制作团队深谙少即是多的哲学。每集28分钟的体量里,镜头在画作细节间游走如同视觉漫步。当讲述梵高《海边的渔夫》时,4K摄像机清晰捕捉到颜料中掺杂的沙滩颗粒——这正是梵高用当地沙子作画的证据。这种考古级的画面呈现,得益于导演谢梦茜带领团队跑遍全球美术馆的实地拍摄。

节目最颠覆性的设计在于去权威化。陈丹青常以我这个外行自居,有期节目他比较《蒙娜丽莎》与敦煌壁画中的微笑,直言:达芬奇画的是神秘,敦煌画师画的是慈悲,你说哪个更高级?这种平等对话的姿态,打破了艺术鉴赏的阶层壁垒。

值得注意的是,《局部》的观众构成远超预期。数据显示其35%的观众来自二三线城市,不少美术生留言说节目改变了他们的观察方式。有中学老师甚至开发了配套教案,用节目片段教学生理解《清明上河图》中的市井烟火气。

在短视频当道的时代,《局部》证明慢内容仍有不可替代的价值。正如陈丹青在收官集所说:艺术不是用来懂的,是用来撞见的。这或许解释了为何三季过后,仍有观众反复品味那些定格在镜头里的艺术瞬间。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容