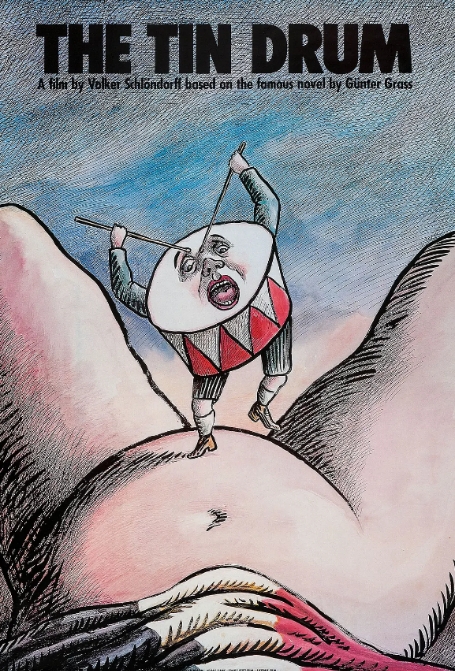

1979年问世的《铁皮鼓》堪称德国新电影运动的里程碑之作,这部改编自君特·格拉斯同名小说的电影,通过一个拒绝长大的男孩的视角,展现了但泽地区(今波兰格但斯克)在纳粹时期的荒诞现实。导演沃尔克·施隆多夫用超现实手法,将历史创伤转化为令人震撼的视觉寓言。

影片最令人难忘的设定是主人公奥斯卡三岁时故意从楼梯摔下,从此身体停止生长——这个充满隐喻的情节,象征着普通德国民众对法西斯崛起的消极抵抗。饰演奥斯卡的小演员大卫·本奈特当时12岁,却要演绎一个永远停留在三岁孩童身体的角色,其表演难度可想而知。他手中那面红色铁皮鼓,既是反抗成人世界的武器,也是记录历史的媒介。

电影中许多场景成为影史经典:比如奥斯卡用尖叫声震碎玻璃的特异功能,暗喻艺术对抗暴政的力量;又如在纳粹集会上,他躲在演讲台下用鼓点打乱军乐节奏,这场戏将儿童视角与政治讽刺完美结合。这些超现实元素让影片区别于传统战争片,形成独特的黑色幽默风格。

作为德法波多国合拍片,影片语言混杂着德语、波兰语甚至希伯来语,真实还原了但泽这个多民族聚居地的文化背景。162分钟的导演剪辑版比公映版多出20分钟,其中包含更多但泽市民日常生活的细节,比如奥斯卡母亲与表舅的禁忌之恋,这些支线故事让历史背景更显丰满。

值得一提的是,影片中大量运用了德国表现主义风格的构图,比如倾斜的镜头角度和夸张的阴影,这种视觉语言既呼应了1920年代德国电影传统,又强化了故事本身的荒诞感。施隆多夫曾透露,他们特意研究了二战时期的新闻纪录片,将真实历史影像的美学融入虚构叙事。

《铁皮鼓》在次年成为首部获得奥斯卡最佳外语片的德国电影,这个荣誉某种程度上标志着战后德国文化重新获得国际认可。不过由于片中涉及敏感历史议题和大量裸露镜头,它至今仍在某些国家受到限制放映。这种争议性恰恰证明了其艺术价值——正如格拉斯所说:好的文学应该像砂纸一样摩擦现实。

暂无评论内容