1892年的美国西部,正处于拓荒时代与印第安战争的尾声。这片土地上弥漫着硝烟与仇恨,白人士兵与印第安部落之间的冲突持续了数十年。影片《敌对分子》正是在这样的历史背景下展开,通过一段跨越荒原的护送旅程,揭示了战争对人性的摧残与和解的可能。

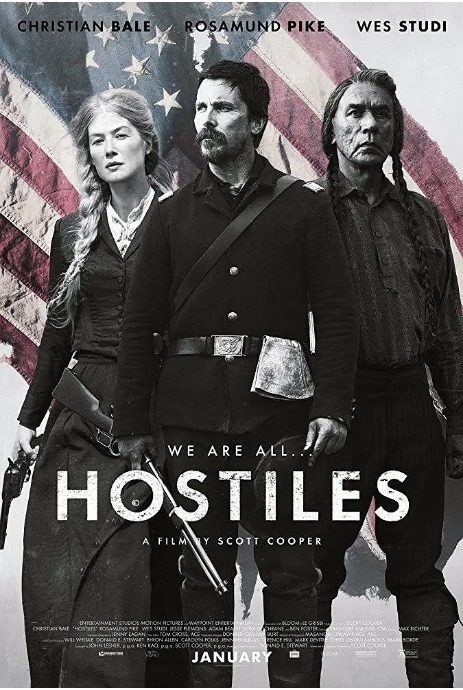

故事始于新墨西哥州的荒漠地带。约瑟夫·布洛克上尉(克里斯蒂安·贝尔饰)是一位饱经战火、对印第安人深怀敌意的老兵。当他接到命令,护送垂死的夏安族酋长“黄鹰”(韦斯·斯塔迪饰)及其家人返回蒙大拿州的部落圣地时,这个任务对他而言不仅是职务上的挑战,更是道德与情感上的煎熬。值得一提的是,导演斯科特·库珀为还原历史真实性,特邀北美原住民演员参与演出,并使用夏安语对话,增强了文化的厚重感。

旅程中,布洛克上尉的队伍遭遇了重重危机。他们不仅在科罗拉多的峡谷中遭到科曼奇部落的伏击,还经历了极端天气与物资短缺的考验。更令人触动的是,他们在途中救下了一位丧偶的拓荒女性罗莎莉·奎德(裴淳华饰)。她的家人被印第安战士杀害,内心充满创伤,却不得不依赖这支由“敌人”组成的队伍求生。这一情节映射了19世纪末西部移民的悲惨遭遇——据统计,仅1870-1890年间,就有超过200起记录在册的拓荒者与原住民的冲突事件。

影片通过细腻的人物刻画展现了仇恨的消解过程。例如,布洛克上尉最初对黄鹰酋长充满戒备,但二人在途中逐渐发现彼此共同作为战士的尊严。在一场夜谈中,黄鹰用夏安族的谚语说道:“仇恨如同饮毒,却期望他人死去。” 这句话也成为影片的精神内核。而罗莎莉与夏安族妇女的互动,则体现了受害者之间的相互理解——她们同样失去了亲人,同样被战争撕裂了人生。

导演斯科特·库珀擅长历史题材的深度挖掘,他耗时五年研究19世纪末的军事档案和原住民历史。影片中出现的斯普林菲尔德步枪、部落仪式用的烟斗等道具,均参照博物馆藏品复原。值得一提的是,贝尔为饰演退伍老兵减重20斤,并在沙漠实地拍摄时坚持不用替身,这种敬业精神使得角色更具说服力。

虽然豆瓣6.9分的评价表明影片在叙事节奏上存在争议,但其对历史复杂性的呈现仍获认可。《好莱坞报道者》评价道:“这不是传统的西部英雄片,而是一曲对文明冲突的悲悯挽歌。” 影片最后,布洛克上尉护送黄鹰抵达部落领地时,双方在夕阳下的沉默对视,仿佛在告诉观众:和解不是遗忘,而是在铭记中寻找向前的力量。

资源信息: [百度网盘]链接:https://pan.baidu.com/s/1ysT8Ptg_2CVR3YAvNgQSpA?pwd=qxc8 提取码: qxc8 [迅雷云盘]链接:https://pan.xunlei.com/s/VOYipc8juGvIi0yboDTbP1ksA1?pwd=cbzx

暂无评论内容