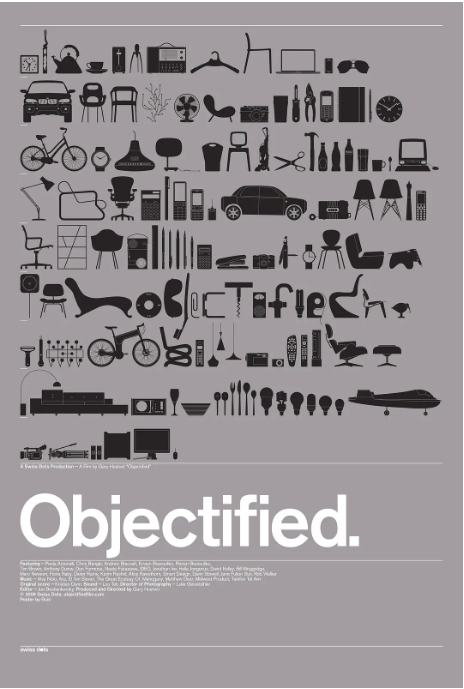

这部由加利·哈斯特维特执导的纪录片,如同一把精巧的放大镜,带我们窥见日常生活中那些被忽视的设计细节。影片通过采访数十位全球顶尖设计师——包括纽约现代艺术博物馆策展人Paola Antonelli、宝马前设计总监Chris Bangle、法国兄弟设计师组合Bouroullec等——深入探讨了工业设计如何塑造我们的现代生活。

影片开场用一个令人印象深刻的案例切入:日本设计师深泽直人演示他设计的带托盘台灯。当人们回家顺手将钥匙扔进托盘时,台灯会自动亮起——这个设计巧妙捕捉了人类无意识行为模式,展现了无意识设计理念如何让物品与人产生情感联结。类似案例还有苹果首席设计师乔纳森·伊夫讲述的MacBook一体成型工艺,通过铝材切削技术将笔记本外壳误差控制在微米级,这种对极致的追求正是苹果产品引领消费电子风潮的关键。

影片特别关注了设计背后的可持续性思考。荷兰设计师Hella Jongerius展示如何用破损的瓷器碎片创作新材料,挑战完美设计的传统观念。而德国Braun公司设计总监回顾迪特·拉姆斯提出的少却更好理念时,镜头扫过其著名的收音机唱片机组合设计——这个1960年的作品直接影响了后来iPod的设计语言,展现出经典设计的跨时代生命力。

在75分钟的片长中,摄像机穿梭于东京的设计工作室、巴黎的家具展、加州的汽车设计中心,捕捉设计师们面对空白草图时的沉思,以及看到创意落地时的欣喜。特别值得关注的是影片对设计民主化的讨论:当3D打印技术开始普及时,普通消费者能否成为自己生活的设计师?这个十年前提出的问题,在今天看来依然具有前瞻性。

该片虽以英语为主,但适时保留法语、日语等原声访谈,让不同文化背景的设计哲学得以原汁原味呈现。这种多语言处理方式本身就像是对全球化设计主题的微妙呼应——既保持文化多样性,又寻求人类共通的美学体验。

作为工业设计领域的启蒙之作,影片没有停留在展示炫酷产品层面,而是持续追问:设计究竟是为了刺激消费,还是为了创造更合理的生活方式?当镜头掠过堆积如山的废弃电子产品时,每个观众都会开始反思自己与物品之间的关系。这种启发性的思考,或许正是该片在豆瓣能获得8.6分高口碑的原因。

暂无评论内容