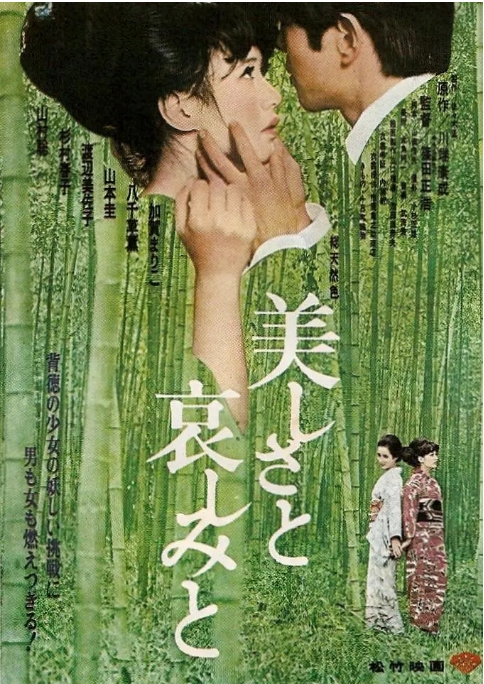

1965年上映的日本电影《美丽与哀伤》(原名:美しさと哀しみと)改编自诺贝尔文学奖得主川端康成的同名小说,由新浪潮导演篠田正浩执导。影片通过细腻的镜头语言和情感刻画,展现了战后日本社会背景下一段充满矛盾与挣扎的禁忌之恋。

故事围绕画家音子(加賀まりこ 饰)与她的年轻学生庆子(八千草薫 饰)之间的复杂关系展开。音子曾因年轻时与作家大木(山本圭 饰)的婚外情而经历流产与精神崩溃,多年后大木偶然重逢音子,却被庆子暗中设计报复。影片中有一幕经典场景:京都嵯峨野的竹林里,庆子故意接近大木的儿子,用看似天真的对话揭露成年人情感的虚伪,镜头透过竹叶缝隙的光影交错,暗示人物关系的破碎与重组。

导演篠田正浩运用了大量象征手法,例如反复出现的京都四季景观——春季樱花、冬季雪景,与人物内心的美丽与哀伤形成微妙呼应。影片中音子创作的绘画作品《残照》实际取材于日本近代画家横山大观的风格,用朦胧的墨色表现情感创伤的延续性。

值得一提的是,编剧山田信夫在改编时保留了川端文学特有的物哀美学,但增加了更多视觉化隐喻。例如庆子穿着鲜红和服在雪地中奔跑的镜头,红色既是青春的热烈也是危险的警示,这种色彩运用影响了后来岩井俊二《情书》等作品的视觉表达。

影片在豆瓣获得7.1分,部分观众认为其对原著的心理描写不够深入,但普遍认可其艺术价值。有影评人指出,片中杉村春子饰演的老侍女一角看似配角,实则通过她传统的言行反衬出战后日本新旧道德观的碰撞,这个细节使电影比小说多了社会批判的维度。

该片曾入选1965年《电影旬报》年度十佳,并在法国新浪潮运动影响下采用跳接与特写组合,如用15秒连续特写表现音子作画时颤抖的手部细节,这种实验性手法在当时日本商业片中相当罕见。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容