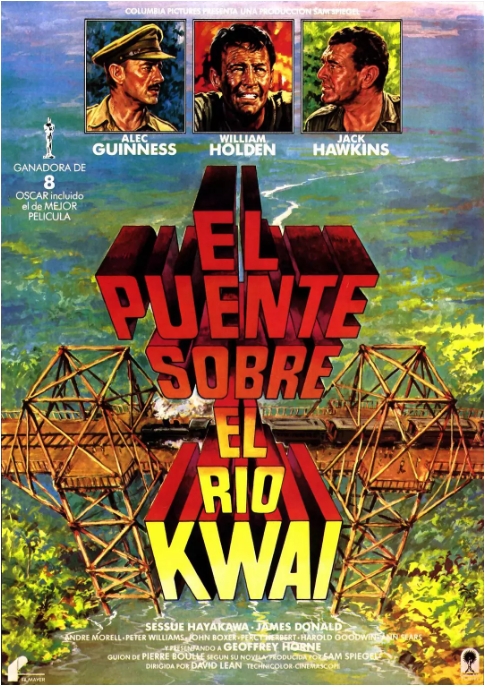

在1957年上映的英国战争史诗片《桂河大桥》中,导演大卫·里恩用镜头讲述了一个关于战争、荣誉与人性的复杂故事。这部改编自皮埃尔·布勒同名小说的电影,不仅斩获第30届奥斯卡最佳影片等7项大奖,更成为影史上探讨战争荒诞性的经典之作。

影片背景设定在1943年的缅甸战场,日军强迫盟军战俘在桂河上修建战略铁路桥。亚历克·吉尼斯饰演的尼科尔森上校堪称银幕经典——这位固执的英国军官坚持日内瓦公约拒绝军官劳动,却在获得指挥权后,带领战俘们建造了一座彰显英国工程水平的完美桥梁。这个充满讽刺的情节,展现了战争如何扭曲人的价值观:尼科尔森对工程完美的追求,最终变成了为敌人服务的工具。

现实中的桂河大桥位于泰国北碧府,是日军死亡铁路的重要节点。历史资料显示,1942-1943年间,6.1万盟军战俘和20万亚洲劳工在极端恶劣条件下施工,约1.6万人丧生。电影中战俘们顶着烈日敲打铁轨的场景,正是这段黑暗历史的缩影。早川雪洲饰演的斋藤大佐那句要效率还是要人命的质问,赤裸裸揭示了战争机器的残酷逻辑。

特别值得玩味的是威廉·霍尔登饰演的美国逃兵希尔斯,这个只想活命的现实主义者,与理想主义的尼科尔森形成鲜明对比。当英国突击队计划炸桥时,三条故事线在暴雨夜交汇:坚守荣誉的建桥者、执行任务的破坏者、监视一切的日军守卫,共同演绎出战争中最吊诡的悖论——每个人都在坚持自己认为正确的事,却导致更大的悲剧。

大卫·里恩用宽银幕镜头展现了热带丛林的壮美与险恶,那座木质桁架桥在晨雾中若隐若现的画面成为影史经典。而口哨曲《波基上校进行曲》的反复出现,既是对英国军人精神的礼赞,也是对战争荒诞性的无声嘲讽。当尼科尔森最后倒在起爆器上时,他困惑的我究竟做了什么的喃喃自语,留给观众关于战争与人性的永恒思考。

这部161分钟的鸿篇巨制没有简单划分善恶,而是通过精密的人物刻画,展现战争如何让不同立场的人都陷入道德困境。正如影评人罗杰·伊伯特所说:这不是关于谁对谁错的故事,而是关于当所有人都坚信自己正确时,会发生怎样的灾难。

暂无评论内容