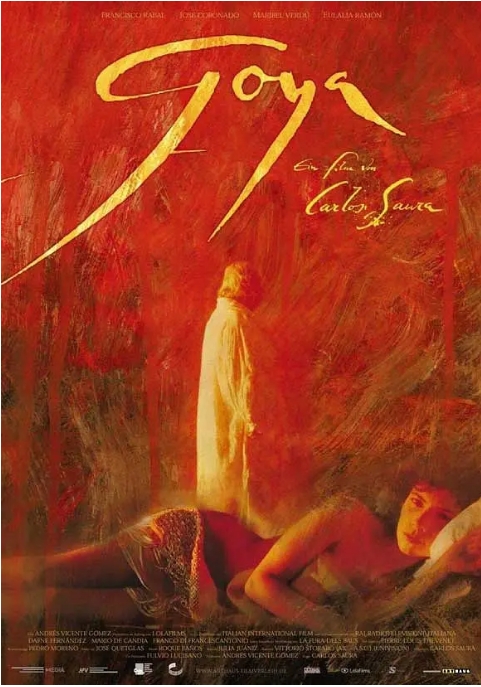

在西班牙电影大师卡洛斯·绍拉的镜头下,《波尔多欲望天堂》(1999)以诗意的笔触勾勒出艺术巨匠弗朗西斯科·戈雅生命最后的流亡岁月。这部融合传记与魔幻现实主义的作品,如同戈雅画作中明暗交织的光影,在虚实交错间展现了一位天才画家的精神世界。

影片将时间锚定在1824年,当时78岁的戈雅为躲避费尔南多七世的专制统治,隐居法国波尔多。绍拉巧妙地采用三重时空叙事:现实中的衰老画家、回忆里的盛年时光,以及通过画作幻化出的超现实场景。这种结构令人联想到戈雅晚期黑色绘画中梦魇般的意象,特别是当拉瓦尔饰演的戈雅与《农神吞噬其子》画中形象对话时,堪称全片最震撼的视觉隐喻。

美术指导团队精确复现了戈雅不同创作时期的风格特征。从早期为宫廷绘制的洛可可风格挂毯草图,到着名肖像画《裸体的玛哈》的创作场景,再到《五月三日》中令人战栗的枪决场面,这些艺术史上的关键节点都被赋予电影化的重生。特别值得一提的是,影片用数字技术将戈雅失聪后的主观听觉体验可视化——当世界陷入寂静,画布上的色彩反而愈加癫狂。

作为西班牙新电影运动的代表人物,绍拉在本片中延续了他对弗拉门戈舞剧的探索。戈雅与缪斯女神杜尔西尼亚的几段双人舞,既是对埃尔·格列柯绘画构图的致敬,也暗喻着艺术创作中理性与激情的永恒角力。这种处理方式让传记片突破了线性叙事的局限,正如戈雅曾说:幻想一旦被理性抛弃,就会产生不可思议的怪物。

影片在威尼斯电影节首映时引发争议,部分评论家认为其对历史事件的改编过于自由。但正如戈雅晚年用随心所欲的版画技法突破传统,绍拉同样用电影语言证明:伟大的艺术家传记不该是资料的堆砌,而应是对创作灵魂的追摹。当镜头最后定格在戈雅用拐杖蘸取红酒,在餐桌上勾勒出飞舞的精灵时,我们看到的不仅是画家的谢幕,更是艺术超越肉体的永恒狂欢。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容