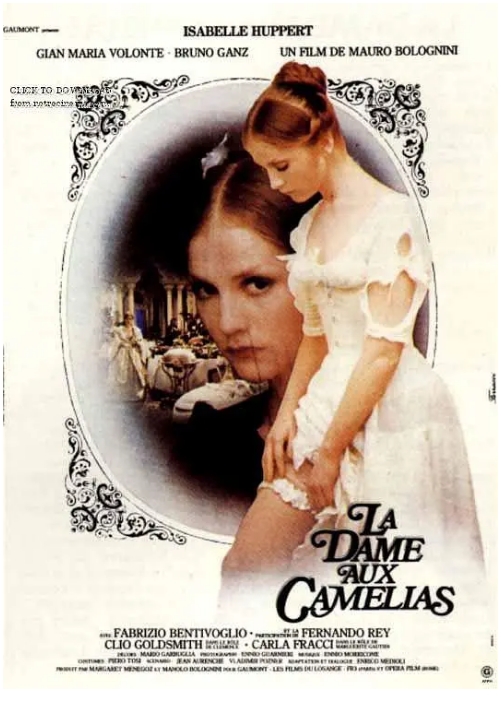

1981年上映的法国版《茶花女》是这部文学经典的第15次电影改编,由意大利导演莫洛·鲍罗尼尼执导,法国新浪潮时期的传奇编剧让·奥朗什参与剧本创作。影片最大亮点当属时年28岁的伊莎贝尔·于佩尔,她以标志性的冷峻气质完美诠释了玛格丽特这个矛盾复杂的角色——既是被包养的高级交际花,又是为爱牺牲的悲剧女性。

影片忠实还原了小仲马原著中19世纪巴黎的浮华与虚伪。开场舞会场景中,水晶吊灯下穿着鲸骨裙的名媛们与身着燕尾服的绅士形成鲜明对比,而女主角每次出场佩戴的茶花(白色代表可接待客人,红色表示身体不适)成为精妙的视觉隐喻。导演特别注重还原1847年巴黎的细节:从歌剧院的金色包厢到乡间别墅的铸铁阳台,甚至马车轮碾过石板路的音效都经过考据。

于佩尔与饰演阿尔芒的布鲁诺·冈茨有多场精彩对手戏。在著名的拍卖遗物段落中,镜头在冈茨通红的眼眶和于佩尔颤抖的指尖间切换,当阿尔芒最终掷出那叠钞票时,特写镜头里纸币散落的慢动作堪称全片最揪心时刻。值得一提的是,原著中这段情节源自小仲马的真实经历——他确实在情人玛丽·杜普莱西死后参加过她的遗物拍卖会。

影片在配乐上另辟蹊径,没有采用传统古典乐,而是由意大利作曲家恩尼奥·莫里康内创作了极具现代感的弦乐主题曲。这种处理意外地强化了故事的永恒性,当玛格丽特临终前焚烧情书时,电子合成器营造的空灵音效让这个19世纪的故事突然具有了超越时代的感染力。

相较于1936年葛丽泰·嘉宝版的好莱坞式浪漫,1981年版更侧重展现阶级差异的残酷。有个细节令人难忘:当玛格丽特变卖马车维持生计时,镜头特意扫过车身上未擦净的贵族纹章,暗示她始终无法真正融入上流社会。这种现实主义的处理使影片在豆瓣获得7.9分,不少影评人认为这是最贴近小仲马批判社会初衷的改编版本。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容