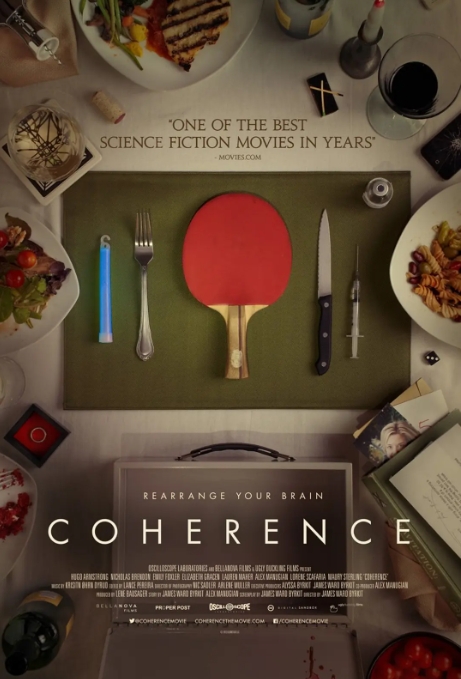

《彗星来的那一夜》(Coherence)是2013年由詹姆斯·沃德·布柯特自编自导的一部低成本科幻悬疑片。这部作品以其独特的叙事结构和烧脑的量子物理概念,成为近年来最受影迷推崇的独立科幻电影之一。

一场晚宴引发的平行宇宙迷局

故事始于八位好友在彗星掠过地球之夜的家庭聚会。当手机屏幕莫名碎裂、电力突然中断,这群原本谈笑风生的中产阶级逐渐发现:街道上唯一亮着灯的房子,竟然就是他们正在聚会的这栋建筑。导演用手持摄影和即兴表演的方式,营造出令人窒息的真实感——就像2016年震惊物理学界的量子纠缠实验被搬进了普通人的客厅。

特别值得一提的是,影片中关键的薛定谔的猫理论解释场景,其实是演员们真实的即兴反应。剧组当时只给每位演员秘密准备了不同版本的角色背景,这种拍摄手法意外地完美契合了多重现实的主题。

科学背后的细思极恐

影片中提到的米勒彗星并非完全虚构。2013年现实中的PANSTARRS彗星掠过地球时,确实引发了天文界对彗星可能携带未知量子效应的讨论。芝加哥大学物理系教授曾指出,电影里呈现的相干性崩塌(即平行宇宙相互干扰)虽然存在艺术夸张,但其理论基础源自量子退相干理论——这正是2022年诺贝尔物理学奖的研究领域。

导演布柯特仅用5万美元预算和5个拍摄夜就完成了这部作品。大部分场景在导演自家客厅实景拍摄,演员们甚至不知道剧情会如何发展——这种实验性拍摄方式让影片获得了惊人的真实质感。当女主角艾米丽最终在无数平行版本中做出黑暗选择时,观众能清晰感受到人性在科学奇观下的微妙异变。

经久不衰的科幻启示录

十年过去,这部小成本作品仍在IMDb保持7.2分的高评价。它成功证明了:好的科幻不需要炫目特效,真正的惊悚来自对人类认知极限的探索。就像片中那个装着物品的纸盒——每个选择都创造新的分支,而我们永远不知道打开盒子会看见哪个版本的自己。

该片2014年在圣丹斯电影节首映时,因太过烧脑被迫加映主创答疑场次。有趣的是,这种观众集体困惑的现象本身,恰好呼应了电影关于群体认知失调的核心主题。

暂无评论内容