在二战尾声的伦敦,作家莫里斯与公务员妻子莎拉陷入一场炽热而禁忌的婚外情。空袭警报声中,他们躲在阴暗的防空洞里交换体温,炮弹坠落时的震动仿佛是他们悸动心跳的伴奏。然而当一枚V-1导弹真正炸毁他们幽会的房屋时,被埋在瓦砾下的莎拉在黑暗中许下了一个改变所有人命运的誓言:如果让莫里斯活下来,我愿永远离开他。

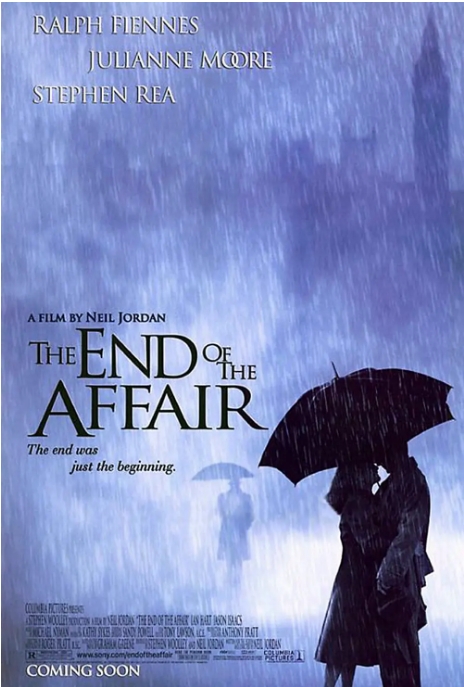

导演尼尔·乔丹用潮湿的伦敦雨巷、昏黄的煤气灯光和呢大衣上蒸腾的水汽,重构了格雷厄姆·格林原著中那种天主教式的罪孽感。朱丽安·摩尔饰演的莎拉在忏悔椅上颤抖的指尖,拉尔夫·费因斯用作家笔记本上晕开的墨迹记录嫉妒——这些细节让宗教隐喻不再是抽象概念,而成为撕裂血肉的情感实感。

电影特别擅长用物质细节承载情感:莎拉遗留的琥珀色发夹,总是渗水的公寓墙壁,以及那本被雨水浸透的日记。当莫里斯雇佣私家侦探跟踪莎拉时,镜头透过雨渍斑斑的车窗捕捉她走进教堂的身影,恍如隔着一整个战争的硝烟在看昔日恋人。

格林的小说原本带有强烈自传色彩,源自他1940年代与一位贵妇人的真实恋情。电影放大了这种真实感——莎拉丈夫亨利这个角色并非简单的受害者,他端着威士忌站在窗前说我知道你们的事时的平静,反而比歇斯底里更令人心碎。这种道德模糊性让影片超越普通爱情片,成为对信仰、承诺与占有欲的深度解剖。

值得一提的是斯蒂芬·瑞饰演的私家侦探,这个原著中不存在的角色成为绝妙的叙事装置。他举着相机偷拍莎拉时,镜头里浮现的不仅是调查对象,更是战争废墟中普通人寻求救赎的缩影。当他最后说出有些爱情太庞大,装不进两个人的心里时,电影完成了从三角恋到人类普遍情感困境的升华。

尽管影片在叙事结构上采用大量倒叙和插叙,但雨水始终是连贯的意象——从偷情时的氤氲细雨,到决别时的倾盆大雨,最终在莫里斯重读莎拉日记时化为窗上蜿蜒的水痕,仿佛时光本身在玻璃上流泪。这种视觉语言的统一性,让这个关于信仰与背叛的故事始终浸润在英伦特有的潮湿诗意之中。

暂无评论内容