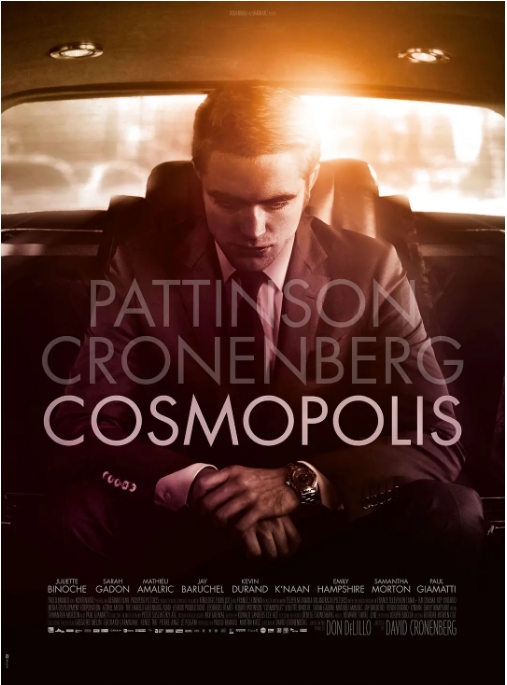

在2012年的戛纳电影节上,加拿大导演大卫·柯南伯格带着他的新作《大都会》(Cosmopolis)亮相。这部电影改编自唐·德里罗2003年的同名小说,以全球金融危机为背景,讲述了一位28岁的亿万富翁埃里克·帕克(罗伯特·帕丁森饰)在一天之内乘坐豪华加长轿车穿越纽约市,试图理髮的荒诞旅程。表面上,这是一个简单的故事,但柯南伯格通过超现实的叙事和象征手法,深刻探讨了资本主义、人性异化和现代社会的虚无感。

影片的背景设定在2008年金融危机前后,这是一个全球经济动荡的时期。埃里克作为一位金融巨鳄,通过货币投机积累了大量财富,但他的内心却日益空虚。电影的开场场景中,埃里克在车内与员工讨论人民币汇率波动,同时窗外是抗议全球化的游行人群——这直接影射了现实中的“占领华尔街”运动。柯南伯格用这种对比手法,突出了贫富差距和社会分裂的主题。例如,在一个场景中,埃里克的车被抗议者包围,他却冷漠地通过车窗观察,仿佛在观看一场与己无关的表演,这种疏离感正是现代资本精英的典型写照。

演员阵容方面,罗伯特·帕丁森的表演突破了他以往在《暮光之城》中的偶像形象。他饰演的埃里克面无表情、语言机械,完美诠释了一个被金钱和科技异化的灵魂。配角中,保罗·吉亚玛提饰演的一位心怀不满的前员工,以及萨曼莎·莫顿饰演的理论家,都在短暂的对戏中贡献了精彩的哲学对话。例如,埃里克与莫顿的角色在车内讨论“老鼠币”(一种虚拟货币)时,台词直接引用了德里罗小说中的原句:“货币需要叙事,否则它就只是数字”,这暗示了金融体系的虚幻本质。

电影的风格极具柯南伯格特色:冷色调的摄影、缓慢的节奏和密闭空间(大部分场景发生在车内)营造出一种压抑的氛围。配乐由加拿大电子音乐家Howard Shore操刀,用重复的工业音效强化了城市的机械感。值得一提的是,影片中埃里克的轿车本身就是一个隐喻——它配备了高科技屏幕、医疗设备和防弹系统,却无法阻挡外界 chaos 的侵入,正如资本无法买来真正的安全感。

尽管《大都会》在豆瓣评分仅5.6分,被批评为“晦涩难懂”,但它在影评界却引发了深刻讨论。许多学者认为这部电影是对德里罗小说的成功视觉化,尤其是对“时间货币化”概念的呈现——埃里克的一天被分割成无数交易和对话,时间成了可消费的商品。例如,片中有一个荒诞场景:埃里克在车内接受前列腺检查的同时还在进行股票交易,将身体和资本直接捆绑。

资源信息方面,目前影片可通过百度网盘与迅雷云盘获取,提取码分别为jttd和3b8p。需要注意的是,该片为多国合拍(加拿大、法国、葡萄牙、意大利),英语对白中夹杂着大量金融术语和哲学对话,建议观看时开启字幕以便理解。

总体而言,《大都会》不是一部娱乐性强的商业片,而更像一则关于现代文明的寓言。它通过一个资本家的崩溃之旅,质问观众:当金钱成为信仰,人类还剩下什么?或许正如埃里克在片中所说:“我们知道美元会崩溃,但我们不知道什么时候——这就像知道自己会死,却不知道死期。”这种存在主义的焦虑,正是影片超越评分争议的核心价值。

暂无评论内容