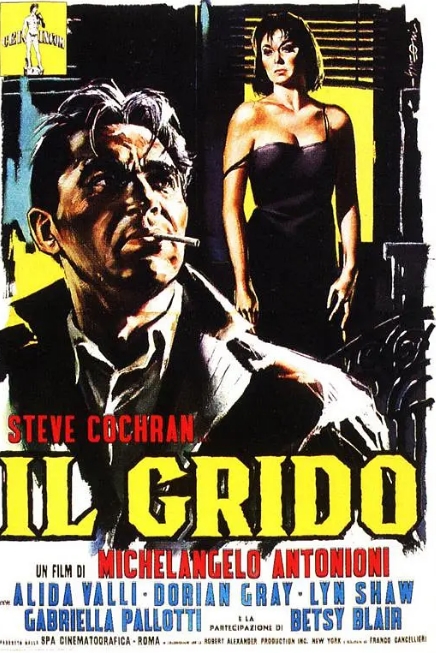

在意大利新现实主义浪潮的余波中,米开朗基罗·安东尼奥尼于1957年推出的《呐喊》(Il Grido)如同一幅被工业迷雾笼罩的忧郁画卷。影片讲述农机操作员阿尔多(史蒂夫·柯臣饰)在被爱人伊尔玛(阿莉达·瓦利饰)抛弃后,带着幼女沿波河平原流浪的故事。这部作品恰处于导演创作转型期——既延续了新现实主义对底层社会的关注,又初显其日后标志性的存在主义哲思。

电影开篇的糖厂场景极具象征意义:冒着蒸汽的厂房如同钢铁巨兽,阿尔多每日操作着轰鸣的机器,隐喻现代工业社会中人的异化。当伊尔玛坦言爱上他人时,安东尼奥尼用长达半分钟的静止镜头捕捉阿尔多呆立厂区的背影,远处传来的汽笛声与机械运转声构成听觉上的呐喊,这种声画分离手法让情绪在静默中持续发酵。

流浪途中阿尔多遇到的每个女性都像一面镜子:曾在战争中有过露水情缘的寡妇埃尔维亚经营着荒芜的加油站,象征战后意大利的凋敝;妓女安德烈娜在迷雾中工作的场景,实为对现代社会疏离感的视觉化呈现。最令人印象深刻的是在波河三角洲的段落,安东尼奥尼用航拍镜头展现主角渺小的身影在苍茫天地间行走,灰蓝色的调色板与蜿蜒的河道共同编织出存在主义的孤独图景。

影片中柴油机的轰鸣、永不停歇的机械振动、河岸的雾气这些元素都不是简单的环境描写。在1950年代意大利经济奇迹初期,传统农业文明正在被工业化撕裂,阿尔多的流浪实质是精神上的无根状态——他既无法回归传统生活,又不能融入新兴工业秩序,最终选择回到起点的那座未完工的钟塔,完成了一个存在主义的闭环。

值得一提的是美籍演员史蒂夫·柯臣的表演,他硬朗的面部线条与意大利乡村景致形成奇妙化学反应,沉默寡言的表演方式完美契合安东尼奥尼通过缺席表现存在的美学追求。而阿莉达·瓦利饰演的伊尔玛虽戏份不多,但她在窗口目送恋人离去时那个欲言又止的特写,将女性在传统道德与自我解放间的挣扎表现得淋漓尽致。

该片在洛迦诺电影节首映时曾引发争议,有人认为其节奏过于缓慢,但正是这种留白式的叙事让影片获得历久弥新的魅力。如今重看阿尔多带着女儿穿过浓雾的长镜头,依然能感受到那种直击心灵的荒凉——这不仅是个人情感的呐喊,更是一个时代在现代化阵痛中的集体呻吟。

暂无评论内容