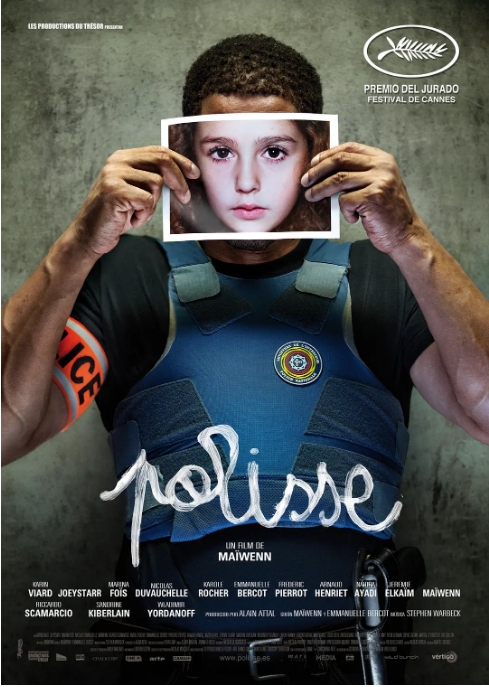

2011年上映的法国电影《警员》(Polisse)由才华横溢的麦温自编自导,她本人也在片中出演重要角色。这部电影聚焦于巴黎未成年人保护大队(Brigade de Protection des Mineurs)的日常工作,以近乎纪录片的写实风格,呈现了警员们处理青少年受害案件的艰辛与情感挣扎。

影片通过多个交叉叙事的案例,揭露了社会阴暗面的同时,也展现了警员们作为普通人的脆弱。比如有一个令人揪心的场景:警员们审讯一名涉嫌性侵女儿的父亲时,镜头在嫌疑人冷漠的表情和警员颤抖的手指间切换,背景中隐约传来隔壁房间孩子的哭声。这种细节处理让观众直观感受到案件调查中道德与情感的双重压力。

特别值得一提的是,导演麦温为了确保真实性,花了六个月时间跟随真实的未成年人保护警队收集素材。片中涉及的案例大多改编自真实事件,包括儿童性侵、网络诱拐、移民家庭虐待等敏感社会问题。电影中使用的多语言环境(法语、意大利语、罗马尼亚语等)正是巴黎移民社区复杂生态的真实写照。

演员阵容堪称法国电影界的实力派聚会。戛纳影后嘉莲·维雅饰演的警探娜迪在审讯一场戏中,面对一个坚持只是玩游戏的恋童癖嫌疑人,她从职业性的冷静到突然拍桌暴怒的转变,被《电影手册》评价为年度最震撼的表演瞬间。而乔伊·斯塔尔饰演的暴躁老警员弗雷德,在解救被囚禁儿童后躲在楼梯间呕吐的镜头,完美展现了执法人员光环背后的心理创伤。

电影采用手持摄影和自然光拍摄,有时甚至故意保留现场收音的嘈杂感。在菜市场追捕嫌疑人的长镜头中,镜头随着警员在摊位间穿梭晃动,叫卖声与警笛声混成一片,这种技术处理强化了案件的紧迫感和真实感。

虽然豆瓣评分7.4看似中庸,但影片在专业领域获得高度认可——它不仅获得戛纳电影节评审团奖,更引发法国社会对未成年人保护体系的公开辩论。有评论认为,这部电影的价值不仅在于艺术表现,更在于它让公众关注到那些在黑暗中工作的守护者。

值得一提的是片名Polisse的特殊含义:这是法国儿童对警察(police)的稚嫩发音,暗示着警员们要面对的都是与儿童相关的案件。这个看似拼写错误的标题,恰好道破了整部电影柔软与坚毅并存的特质。

暂无评论内容